近日,作为“何以中国”系列网络主题宣传活动之一的“何以中国|壁画里的中国·当AI遇见小飞天”主题活动在甘肃省张掖市启动。

中国古代壁画是世界文化遗产宝库中璀璨夺目的瑰宝,从敦煌壁画的绚烂多彩到张掖大佛寺的庄严厚重,从马蹄寺石窟的巧夺天工到金塔寺彩塑的振袂欲飞,无数壁画彩塑在河西走廊这片土地上静静诉说着古老的中国故事。

万里丝路,镌刻着文明交融的壮阔诗篇,回荡着东西唱和的悠远回声。

“敦煌莫高窟开凿于公元4至14世纪,现存有洞窟735个,保存有壁画45000平方米,彩塑2400多身。1987年莫高窟被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,符合世界文化遗产评选的全部6条标准。”敦煌研究院保护研究所副所长杨善龙介绍。

敦煌莫高窟的洞窟包括佛坛窟、禅窟、大像窟等多种形制,保存的壁画内容丰富多彩,彩塑形态各异、栩栩如生,壁画和彩塑的制作手法丰富多样。历经千余年,壁画和彩塑存在起甲、酥碱、地仗空鼓等一系列病害,如何保护好这些精美的世界文化遗产,是摆在文物保护工作者面前的难题。

杨善龙说:“从20世纪40年代起,历经数十年的努力,敦煌研究院逐步组建了一支不断探索、创新的文物保护人才队伍。敦煌莫高窟的保护实现了从被动抢救到科学预防,再到技术输出的跨越,走出了一条具有中国特色的石窟寺保护发展之路。”

敦煌研究院持续开展文物保护研究,先后承担国家重点研发计划、国家自然科学基金等省部级以上课题200多项,基础研究和科技创新能力显著提升。聚焦古代壁画、石窟寺与土遗址的系统性保护,开展了一系列科研攻关和工程实践,逐步夯实了文物保护基础研究,大幅提升了文物保护修复关键技术,形成了成套的标准、规范和技术体系。依托国家古代壁画与土遗址保护工程技术研究中心,先后在新疆、内蒙古等地建立了7处技术推广工作站,将研究成果成功应用于全国16省(区、市)230余项重点文物保护工程,并辐射共建“一带一路”国家,树立了“中国特色·敦煌经验”的文化遗产保护样板。

在河西走廊的戈壁荒漠之中,嘉峪关以其雄伟的长城闻名于世,在这片土地之下,还隐匿着一座艺术瑰宝——嘉峪关新城魏晋墓群。墓群内有千余座魏晋古墓,从1972年起,先后发掘18座,其中9座为画像砖墓。6号墓被誉为“深藏地下的魏晋世俗画廊”,步入其中,130多块画像砖星罗棋布于墓室各处,宛如一部生动的魏晋社会生活纪录片。

魏晋墓画像砖

“画像砖均为原址保存,画风朴实自然,色调明快活泼,内容丰富多样,真实而生动地记录下当时的生活场景。更是民族融合、繁荣昌盛的历史见证,体现了魏晋时期河西走廊多民族融合的盛景。”嘉峪关长城研究院魏晋墓文物管理所文博馆员王磊介绍。

近年来,文物保护工作者以数字技术为笔,通过壁画描摹历史的轮廓;通过精准的数字化采集与加工,为古代壁画构建出鲜活的数字生命;让数字科技的“新声”与壁画艺术的“古韵”对话,探寻千年壁画在数字时代的永恒生命力,解锁中华优秀传统文化与未来科技交融的无限可能。

世代匠心,浸润着以心传心的生命温度,守护着文明不灭的薪火微光。

文化遗产的保护,离不开一代代文博工作者的坚守与奉献。他们以匠人之心,守护着千年文明印记。

金塔寺石窟是张掖市肃南裕固族自治县马蹄寺石窟群的重要组成部分,开凿于十六国北凉时期,包括东、西两座塔庙窟,距今1600多年。作为河西早期石窟之一,其也是“凉州模式”石窟体系中的关键遗址,系统呈现了凉州地区石窟营造传统的诸多特征。

金塔寺石窟飞天

在启动仪式的分享环节,马蹄寺管委会文管员刘国虎动情地说:“金塔寺历经多次地震暴雨,一直安然无恙。在这20年的守窟生涯中,我每天会仔细检查所有洞窟,细致观察记录佛像的自然风化情况及洞窟内的卫生、潮湿情况等。与此同时,我通过翻阅资料、与附近石窟作对比、向专家学者虚心求教,从当初什么也看不懂到如今能将雕塑、壁画背后的故事讲清楚。我最高兴的是,来这里的人越来越多,这说明有更多人认识到了金塔寺文物的价值。”

刘国虎分享的守护金塔寺故事,正是匠心精神的最佳注脚。这种匠心精神同样体现在张掖大佛寺的守护中。这座拥有全国最大室内泥塑卧佛的寺庙,历经千年而风采依旧,背后是几代文保人员的共同努力。

在张掖,文物保护的力量正不断壮大——

“我是肃南马蹄寺工作者,19岁参加工作,今年已经45岁,从事马蹄寺文物保护26年。”

“我是黑水国遗址文物保护工作者,今年59岁,从事文物保护41年。”

“我是山丹汉明长城文物保护工作者,工作21年,沿着长城巡查2912遍。”

“我是张掖木塔寺工作人员,工作25年,还将陪伴它16年。”

“我是骆驼城遗址文物保护工作者,工作9年,我将继续守护它22年。”

“我是民乐县的一名普通农民,全镇的户外文物都在我们村上老老少少的心里,不会丢一砖一瓦。”

“我是一名公安干警,公安守土尽责,文物代代相传。”

“我们是张掖文物保护志愿者,文物身边,我们随时都在。”

分享中,来自张掖各界的文物保护工作者代表发言铿锵有力,彰显了他们对守护中华历史文脉的拳拳之心与坚定信念。

数字星河,编织着文化遗产的永恒经络,赋予古老壁画以蓬勃新生。

面对岁月的侵蚀,如何让壁画永葆青春?敦煌研究院的探索给出了答案——借助数字技术,让文物在虚拟世界中获得永生。

20世纪80年代末,敦煌研究院提出了利用计算机数字化技术永久地保存敦煌文物信息的构想,在“保护、研究、弘扬”的基础上,形成海量数据,并做到永久保存、永续利用。

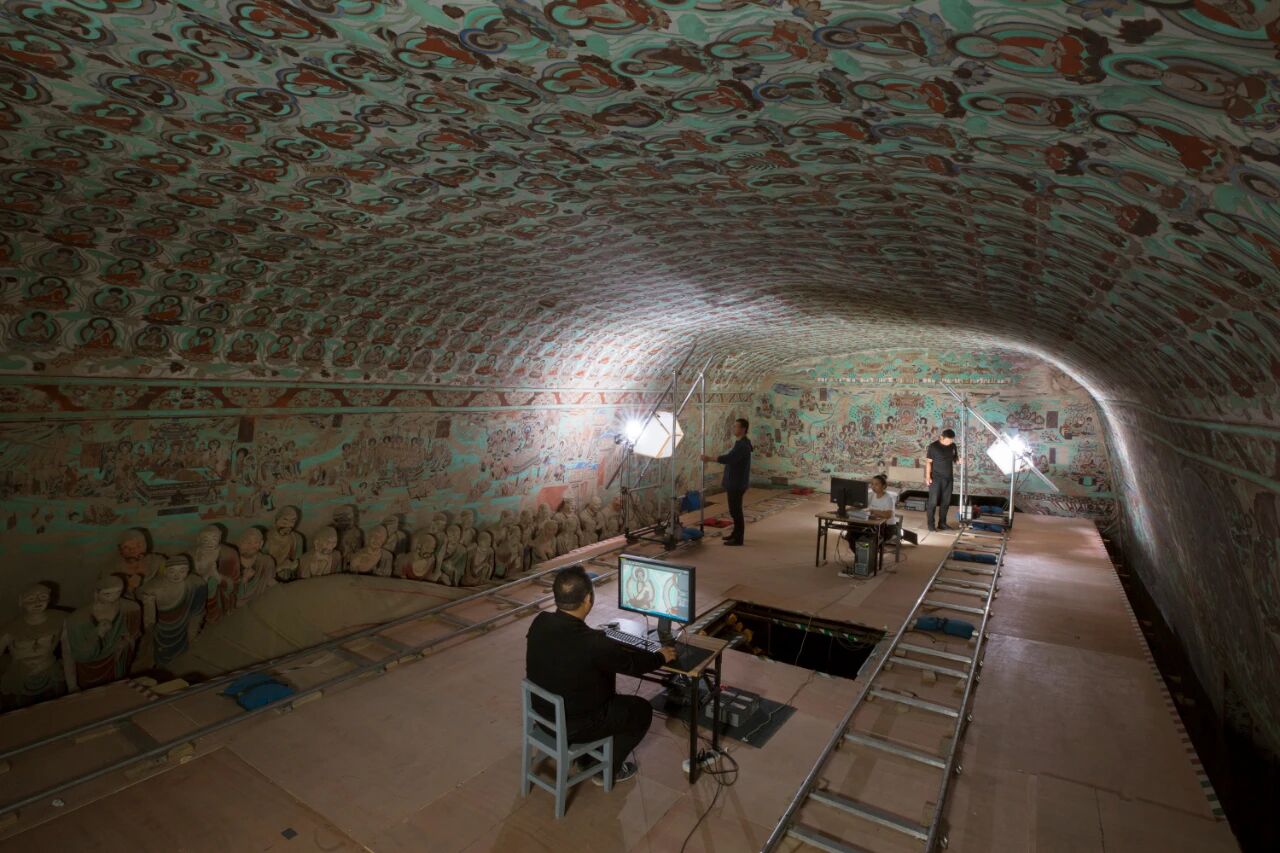

莫高窟第148窟数字化工作现场

敦煌研究院文物数字化研究所馆员薄龙伟说:“经过30多年数字化保护的探索与实践,敦煌研究院形成了一整套适用于不可移动文物的数字化采集、加工、存储、利用的关键技术和工作流程。研发了软硬件系统,形成了超过500TB的海量数字资源。培养了一支多个学科交叉的130 余人的数字化专业技术团队;向国内9省(区、市)26处及国外1处文化遗产保护单位提供了数字化技术支撑和项目实施。”

2016年,“数字敦煌”资源库正式上线,通过“互联网+”的形式向全球免费共享敦煌石窟30个精品洞窟的高清数字化图像及全景漫游资源。随后推出的“数字敦煌开放素材库”“数字藏经洞”“敦煌学研究文献库”等,极大地推动了文物数字资源的有效利用和可持续发展。

在资源利用方面,“飞天”专题游通过实体洞窟与虚拟体验有机穿插的展示方式,以壁画中“飞天”在不同朝代的演变历程为主线,给游客带来全新体验。

“在当今飞速发展的人工智能时代背景下,我们尝试利用基于大语言模型的图像生成式人工智能,对残破壁画、烟熏壁画、黑白壁画影像等AI智能虚拟复原,其一致性在壁画图像复原过程中具有很大潜力与希望。”薄龙伟说。

骆驼城遗址位于张掖市高台县城西南20公里处,是第四批全国重点文物保护单位,由南北两城组成,平面呈“日”字形,城墙四角筑角墩,腰墙两端再设腰墩,最外侧还有正方形瓮城与“马面”凸出墩台,形成“腰墙—瓮城—马面—角墩”四位一体的完整防御链。往西8公里处是许三湾古城遗址及周围墓群,这一带总计有汉、魏晋、唐代古墓葬7000余座,分布密集,保存完好。

骆驼城遗址

高台县博物馆副馆长孙丽娟介绍:“出土于骆驼城、许三湾魏晋墓葬的壁画砖,大多一砖一画、一砖一景,以其画面清晰、内容丰富、数量众多而著称,反映了魏晋时期河西地区的社会生活,是我们馆藏文物的一大特色。我们始终坚持‘守牢安全底线’与‘科技赋能保护’并重的保护理念,让这些珍贵文物在科学修复与数字技术的支持下得以长久保存,并为研究与展示持续提供价值。”

在高台县非物质文化遗产保护中心,工作人员展示了通过高精度采集和三维建模技术建立的“数字档案”,这让保护工作实现了从被动抢救向主动预防的关键转变。

从敦煌莫高窟的恢宏壁画,到金塔寺石窟的匠心守护;从嘉峪关魏晋墓壁画的融合盛景,到“数字藏经洞”的虚拟重生——一场以科技为笔、文明为墨的时代书写,正在河西走廊徐徐展开。在这里,我们看到的不仅是古老壁画的新生,更是文物保护工作者在时代浪潮中以创新守护根脉、以开放拥抱未来的生动诠释。

何以中国?答案在飞天飘逸的衣袂间,在壁画斑斓的光影里,在石窟静默的低语中,更在一代代文物工作者以匠心接力、用创新守护的文明传承里。