敦煌莫高窟 新甘肃·甘肃日报记者 谢志娟

1963年,考古学界泰斗苏秉琦对即将前往敦煌工作的樊锦诗说:你去那里是要编写考古报告的,这是考古的重要事情。考古报告就像二十四史一样,非常重要,必须得好好搞。

那一年,樊锦诗25岁。偌大一副重担落在这个面庞甚至还有点“婴儿肥”的小女子身上。正青春的她哪知此后这条路有多难。

2011年,《敦煌石窟全集》第一卷《莫高窟第266——275窟考古报告》出版。

那一年,樊锦诗73岁。48年里,师长的话一直在耳边回响,无论境遇如何变,无论过程有多难,她从没想过放弃。至此时,终于交上第一份答卷。

2024年,《敦煌石窟全集》第二卷《莫高窟第256、257、259窟考古报告》出版。

这一年,樊锦诗86岁。发已白、腰已弯,编撰工作却未停下。与此同时,第三、四卷,第五、六卷的编撰同步推进。即使步履不停,参与其中的26岁的杨麒玉说,“要完成百卷目标,大概到我孙女那一代也出不完。”

从学界泰斗到“敦煌女儿”,再到刚刚参加工作的新人,百卷考古报告为何成为学人百年心愿?

因为考古报告可为每个洞窟留下完整准确的“身份信息”,有它,敦煌石窟可“重生”。

莫高窟于1987年被列入世界文化遗产。 新甘肃·甘肃日报记者 谢志娟

“做不出来考古报告,我没法向两位老先生交待。”

时间是条河,绵延前行。

穿越1600年的重重岁月,今天的我们仍能看到莫高窟735个洞窟、4.5万平方米壁画、2000多身彩塑的精美绝伦,是时间对于我们的厚爱。

但时间同样无情。与世界上现存或已遭破坏消失的其他石窟一样,科学的保护工作纵能延长莫高窟的寿命,却很难阻止其逐渐发生劣化,无法使其永存。

“山体岩石有很多缝隙,敦煌雨水虽少,但也会有,水进去了出不来。水的渗入,造成岩体中的钠、钾等可溶性盐类的运移,危及粘结在岩体上用泥土制的壁画,造成壁画起甲、酥碱种种病害……”每每说起莫高窟,樊锦诗的焦虑之情溢于言表。“如果再有大地震,我们有再大的本事也挡不住。虽然我们在搞壁画数字化,但它不会‘说话’,所以一定要搞考古报告。我的业师宿白先生要求到什么地步呢?如果洞窟有一天毁了,根据考古报告是能复原重建起来的。”

樊锦诗口中的考古报告绝非只编一两卷而已,而是“敦煌莫高窟、西千佛洞、瓜州榆林窟三处石窟寺的数百个洞窟均应编撰考古报告,以达到永远留存敦煌石窟完整、科学、系统的档案资料的目的。”

与敦煌莫高窟有着相同地理位置、历史背景、题材内容、艺术特征的敦煌西千佛洞、瓜州榆林窟共属敦煌佛教石窟艺术范畴,统称为敦煌石窟。1957年,在时任文化部副部长郑振铎主持下,曾制订过编辑出版《敦煌石窟全集》的计划,虽只是一个“记录性图录”的计划,但在当时已难能可贵。

1962年9月,樊锦诗在著名考古学家、北京大学教授宿白先生带领下前往莫高窟实习。在此期间,宿白先生在敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)做了著名的《敦煌七讲》学术讲座,首次发表了他经过长期思考探索而创立的中国石窟寺考古学理论和方法。

1963年,樊锦诗从北京大学毕业。离校前,苏秉琦先生专门找她谈话,他慈祥地对她说:“你去的是敦煌,将来你要编写考古报告,这是考古的重要事情。比如你研究汉代历史,人家会问,你看过《史记》没有?看过《汉书》没有?不会问你看没看过某某的文章。考古报告就像二十四史一样,非常重要,必须得好好搞。”25岁的樊锦诗人还没到敦煌,先领了个需用一生作答的考题。

“我到了敦煌,开始三年,学生娃娃的水平,能搞成个什么名堂?也就是把实习的方法用上去。”之后,又经历了一些波折。1977年,樊锦诗担任敦煌文物研究所副所长,从此承担起日益繁重的管理职责:“开始也没认为管理是门学问;后来发现,管理不但是门学问,还是门大学问。而我越投入精力搞管理,就越没时间搞研究。”

交作业、还债、考古报告……成为樊锦诗口中常说的词,不知缘由的人哪知她的心结,“做不出来考古报告,我没法向两位老先生交待。”在内心,她也一次次问自己,“如果不把考古报告做出来,我这辈子到敦煌干什么来了?”

敦煌石窟考古报告编写组现场调查莫高窟第275窟。(敦煌研究院供图)

“总得有人下‘笨功夫’。”

时间是座山,垒石成峰。

《敦煌石窟全集》考古报告的编撰为何如此艰难?

首先体量巨大。在樊锦诗的构想里,将敦煌莫高窟等三处石窟寺的数百个洞窟全部收录的考古报告,应逐窟记录洞窟位置、窟外立面、洞窟结构、洞窟塑像和壁画以及保存状况,并附属题记、碑刻铭记等全部内容。此外,还要记录附近的舍利塔群和遗迹、流散在国外的彩塑、壁画等,同时要尽可能收录、汇集前人调查、记录的成果,以及有关洞窟的研究文献目录,还包括彩塑和壁画制作材料的科学分析实验报告……何等浩繁!

其次,《敦煌石窟全集》分卷计划怎么做才合理?“那么多洞窟,总不能大窟是一卷,小窟也是一卷,这样显然不合理。”

如何分卷,众说纷纭:有的说以已形成的现状排列为顺序,有的说以洞窟编号为顺序;有的说重点洞窟排在前、非重点洞窟排在后,又有的说对哪个洞窟有兴趣就先做哪个……樊锦诗说,重点窟和非重点窟,是人为的,不是客观的;百十年来国内外已有不少洞窟编号,不同的人有不同的编号法,这也都是人为的;以已形成的石窟现状排列是混乱的;想搞哪个洞窟就搞哪个洞窟,就更乱了。

站在洞窟前,樊锦诗无数次地琢磨:宿白先生说过,(莫高窟)洞窟开凿的早晚和它的排列顺序有极密切的关系。是的,北朝至唐代各时代洞窟建造的位置和排列顺序是有序的,同时代洞窟或成组、或成列、或各自有其分区的布局。洞窟开凿的时代前后是非常清楚的,但有的晚期洞窟“夹了个塞”……她的心里渐渐有了较为清晰的脉络:“为了避免编排不当造成撰写时的混乱和重复,避免各分卷分量的畸轻畸重,或洞窟组合过多过少,避免只重视重点洞窟,而忽略其他洞窟的问题发生,所有分卷编排顺序以洞窟建造时代前后顺序为脉络,又考虑洞窟排列布局走向与形成的现状,每个分卷的洞窟组合,均以典型洞窟为主,与邻近的同时代或不同时代的若干非典型洞窟形成各分卷的组合,进行全面规划和编排分卷。”

考古报告此前多年难以出炉还与技术条件不成熟有关。“最早的时候,我们谁见过电脑呀,绘图用的是‘小平板’,测量用的是垂球、三角板。测量的人爬上爬下,绘图的人说往左往右、往上往下……又慢又不准。洞窟不像我们住的房子那么四四方方,洞窟里不是壁画就是塑像,又不能搬动,测量先就是个大难题。”直到近些年,三维激光扫描测量仪器问世、高精度数据采集、数字摄影、用电脑软件精确绘图等技术成熟,才使全面、高效、非接触地获取洞窟三维数据、高清图像并进行虚拟拼合与重建成为可能。

2007年,敦煌石窟考古报告编写组评议手工测绘图。(敦煌研究院供图)

知其艰难者,质疑“你们做得出来吗?”

的确,考古报告的文字、摄影、测绘记录和编撰绝非简单记载,还需深入调查、探索、考证与研究。对洞窟的断代、内容考释、艺术风格辨析等均需严谨学术支撑,耗时漫长。

不知其艰难者,也质疑:“怎么那么慢?”

“真正的事情是花功夫做出来的。”樊锦诗说,短平快的事情,立不住,总得有人下“笨功夫”。

还难在专业人才的缺乏,“开始就我一个人,后来有了团队,可是老的老小的小。”经过数十年的不懈努力,考古、测绘、数字化摄影、化学、物理等学科的专业人员纷纷参与其中,各司其职,分工合作。而樊锦诗的心里,有总谱。

2011年,《敦煌石窟全集》第1卷《莫高窟第266——275窟考古报告》出版,这项世纪工程终获重大突破,为后续工作提供了重要范本。

“一次次失败,连滚带爬,终于出来了。”樊锦诗说她肯定看不到100卷完成的时刻,但“我把头开了。”

《敦煌石窟全集》第1卷《莫高窟第266——275窟考古报告》(敦煌研究院供图)

“我们要为创造它的祖先负责,为国家负责,为读者负责。”

时间是把尺,可量岁月。

《敦煌石窟全集》第一卷考古报告的出版,引起学界的反响。国学大师饶宗颐评价它“既真且确,精致绝伦,敦煌学又进一境。”英国伦敦大学名誉教授韦陀说:“从未有过的资料系统完整的科学性,将为中国其他石窟寺遗址的考古报告提供标准与模式。”

第一卷获得第七届“吴玉章人文社会科学优秀奖”“法兰西学院汪德迈中国学奖”等重要奖项。

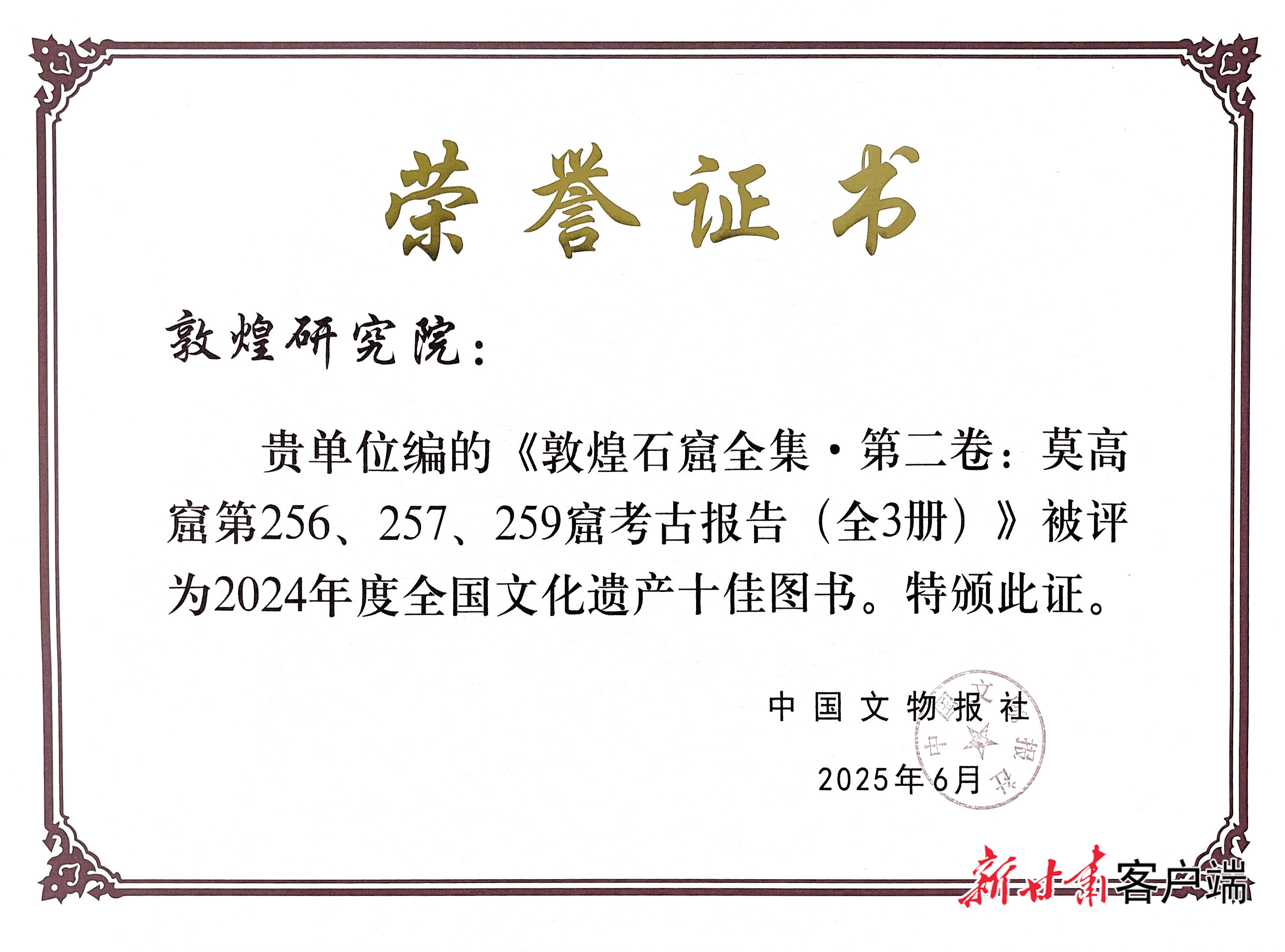

第二卷于2025年6月获评2024年度全国文化遗产十佳图书。

第二卷于2025年6月获评2024年度全国文化遗产十佳图书。(敦煌研究院供图)

面对认可,樊锦诗告诫团队成员:“不能骄傲,我们仍然在摸索和改进中。”

也有人会说,这是什么学问吗?不就是记录资料吗?事实上,这种要下“笨功夫”的基础研究非常艰难,很容易出错,即使是寻找一个合适用词,已让人“搜肠刮肚,理屈词穷”。樊锦诗说,“不能乱用形容词,比如说‘漂亮’,什么叫漂亮,它不是一个准确的描述,所以说考古报告的文字比较枯燥。这是要留史的,不能对付。我们要为创造它的祖先负责,为国家负责,为读者负责。”

第一卷出版时,苏秉琦先生已作古多年,宿白先生也已89岁。数十年里,宿白先生每见樊锦诗总要问到考古报告,樊锦诗回忆道,“宿白先生曾‘吓唬’我,说要派人去看我怎么做的。我说宿先生您亲自来看不是更好嘛。我们做出来,让宿先生‘找毛病’,最后,是宿先生亲自说可以出版了。他又说‘樊锦诗,你搞这一卷就完了吗?’我说第二卷已经开始了。”

2024年1月,《敦煌石窟全集》第二卷《莫高窟第256、257、259 窟考古报告》出版,而于2018年离世的宿白先生已经看不到了。

此时的樊锦诗已经86岁,她说,“做完第二卷我就‘金盆洗手’啦。”可她又说,“这个报告是我弄起来的,还得往前走。我跟你说,做事就是要坚持,要不然你永远做不成事。踏踏实实把一件件小事做好,每个人把本职工作做好,这个国家就好了。这个要求好像很低,其实很高。”

“要重视发展具有重要文化价值和传承意义的‘绝学’、冷门学科。”“要重视这些学科,确保有人做、有传承。”习近平总书记在2016年5月召开的哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话令樊锦诗记忆犹新。2019年8月,习近平总书记在敦煌研究院座谈时强调:“把莫高窟保护好,把敦煌文化传承好,是中华民族为世界文明进步应负的责任。希望大家再接再厉,努力把研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地。”

谆谆嘱托,铭记在心。

樊锦诗常跟年轻人说,国家把你培养出来,你怎么报国?就是要踏踏实实做好本职工作。多年后,洞窟不是今天的模样或者不存在了,可还有考古报告在,就像《史记》还在。它为人类留存了一份记忆,给未来留下一把钥匙。

樊锦诗讲解《敦煌石窟全集》第二卷《莫高窟第256、257、259 窟考古报告》。

【记者手记】

“真正的事情是花功夫做出来的”

去年年初,再次前去莫高窟采访时,在食堂遇到敦煌研究院名誉院长樊锦诗。看到我,她说:“第二卷出来了,你还没看到吧?”马上请身旁的年轻人去抱书。说是抱,是因为沉甸甸三大本,要用些力气。

饭,暂且也不吃了。她推开面前极少极简的一点饭菜,用纸巾仔细擦净桌面,才打开比砖头还厚的《敦煌石窟全集》第二卷《莫高窟第256、257、259 窟考古报告》,一页页慢慢翻着给我讲……1057页,若一天能完成一页的工作量,也约需三年。

敦煌女儿樊锦诗对于我而言,是最为特殊的一位采访对象。自22年前初次采访后相识,之后无数次交谈,几乎每次都会听她提起“考古报告”。

最初,我完全不明白这四个字的分量,不明白它对于樊锦诗而言,意味着什么。对于敦煌石窟而言,又意味着什么。

不就是一本工具书吗?足够细心足够时间,应该就可以完成吧。

可是,一次次听到她说:

——这个报告,很不好做啊。

——这是一个很大很大的问题,也是一个很小很小的问题。大环节里有许多小环节,小环节里有许多细节。

——我们现在已形成考古报告的工作团队,可是老的老、小的小,我得想办法往前推。

…………

经过她20多年的“专业辅导”,“考古报告”四个字终于印在了我的脑海里。那么厚重的专业书籍,作为一名非专业人员,我能读懂的内容非常有限。可是,作为一名记者,我读懂了樊锦诗60余年的牵肠挂肚。

那是一份沉甸甸的责任。

不能辜负的师长嘱托、敦煌石窟的保护和研究所需……是责任,也是使命。这责任的分量,在她与莫高窟的朝夕相处中越来越凸显,她将之扛在肩上60余年不敢放下。起起落落、反反复复,难以完成又必须完成的“考古报告”,既成她的“心病”,又是她的“心劲”。在编撰过程中,她对每个环节每个细节几近苛刻的严格要求,是对这份沉甸甸的责任最负责任的落实。

放不下呀,这样的敦煌、这样的宝窟,终有一天会消失,没有了就是没有了。因为懂得这份珍贵价值和重要责任,所以执着要为敦煌石窟留下一份“传记”与“画像”。从圆脸爱笑的小姑娘到步履蹒跚的老者,编撰考古报告,不仅仅是她用60余年交给师长的一份作业,更是交给未来的一把钥匙。

为此,焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年,值得。